新着情報一覧

大学訪問授業を書籍化しました。

更新:2023年03月20日

大学訪問授業を書籍化しました。

各界の第一線で活躍されている著名な先生方を招いて行われる「大学訪問授業」が、『21世紀の突破口』と題して、本年度(2022年度)も書籍化されました。

大学訪問授業は生徒の知的好奇心を喚起し、ときには進路選択の大きな契機になっています。

本校事務室では、定価1,980円(税込み)⇒校内割引価格1,200円(税込)で販売しています。

ぜひお買い求めください。

第39回中学校卒業証書授与式

更新:2023年03月18日

2023年3月17日(金)10時より、第39回中学校卒業証書授与式が行われ、男子236名、女子147名、計383名が卒業しました。

2022年度中学卒業証書授与式校長式辞

中学39期生の皆さん、卒業おめでとうございます。振り返るまでもなく、皆さんの中学校生活は3年間コロナ禍で終始しました。全国一斉休校に始まり、6月の学校再開後も、分散登校や短縮授業が続きました。行事やクラブ活動も中止や延期になったり縮小や変更になったりしました。一年目に比べて二年目、二年目に比べて三年目と、コロナの実態や感染者数の減少がわかってくるにしたがって、それらの制限が少しずつ緩和されてきたとは言え、中学三年間を思い切り楽しめたという生徒はほとんどいないと思います。皆さんはこの三年間をどのような思いで過ごしたのでしょうか。その複雑な思いを想像するだけで胸がしめつけられます。

コロナ禍において様々な言葉が生まれました。その中でも特に印象に残っているのが、マスク警察や自粛警察という言葉です。マスクをしていない人を非難したり、政府や自治体からの自粛要請に従わない人や店を取り締まろうとする人やその行為を指した言葉です。最近は、マスクを外すように強要する逆マスク警察という言葉が出てきているようです。これらの行為の問題点はどこにあるのでしょうか。マスク警察の場合、マスクをしていない姿を見ただけで感染症対策をしていない許せない人とただちに判断してしまうところに問題があると思います。もちろん感染対策を無視したり軽視したりしてマスクをつけていない人もいると思います。しかし呼吸器の病気や年齢や病のせいでつけたくてもつけられない人もいるはずです。マスクをしていない姿だけをとらえて表面的に決めつけるのではなく、あの人はどうしてマスクをしていないのだろう、きっと事情があるに違いないという想像力を働かせることが必要なのではないでしょうか。あまりにも少ない情報量で決めつけてしまうことは、残念ながら人間に起こりがちな傾向だと思います。特に今回のコロナ禍のように得体の知れない複雑な物事や出来事に出会った時、不安や不満を少しでも解消したいために決めつけてしまうのかもしれません。この三年間の自分の言動を振り返ってみて下さい。表面的な決めつけをしなかったか、それを防ぐためにはどのようにすればいいかを考え、これからの高校生活に活かしてほしいと思います。

もう一つ、振り返って欲しいことがあります。それは中学1年の6月に放送で実施した入学式でお話しした三つの教育目標についてです。

他者との関わりの中で自己を高めていこう、

失敗を恐れず失敗から学んでいこう、

一生続けられる好きなことを見つけよう、

の三点です。簡単に言えば、経験や失敗を繰り返すことで自分の認識を深めてほしいということです。積極的に人や物事に関わることができたでしょうか。

失敗してもあきらめずに失敗の原因をつきとめ、そこから打開策を導くことができたでしょうか。経験を積み重ね失敗を繰り返していくことで最初をおぼろげであった自分に対するイメージ、自分とはどのような人間なのか、自分の考えはどのようなものか、自分が本当に好きなことは何か、という認識が少しずつ深まっていったでしょうか。これについても振り返ることで学校高校生活の糧にしてほしいと思います。

最後となりましたが、列席いただいた保護者の皆様、リモートで視聴されているご家族の皆様、皆様とともに39期生の卒業を祝えたこと、また、三年間にわたって物心両面のご協力をいただけましたことに教職員を代表して感謝申し上げます。これをもちまして校長式辞とさせていただきます

令和5年3月17日

学校長 中野 浩

卒業生挨拶

春の暖かさを感じるこの日に、私たちは卒業式を迎えることができました。

卒業という大きな人生の節目を迎え、三年間で経験し、学んだ多くのことが思い返されます。

小学六年生の終盤から続くコロナ禍で、私たちは不安でいっぱいのまま入学をしました。しかし、そんな不安は新しい友人ができることですぐになくなりました。また、中学一年生、二年生のときに校外行事ができなかった分、中学三年生でようやく行くことができたサマースクールは今でも強く印象に残っています。クラスメイト全員で協力した輝緑祭では、大きな達成感を得ることができました。体育大会では、どのクラスもしっかりと練習をし、その成果を発揮することができたと思います。それらの行事を経て迎えた合唱コンクールでは、それぞれのクラスが一生懸命練習をして、息のあった合唱を披露することができました。

このような経験のおかげで、私たちは大きく成長しました。

この学校で様々な経験をすることが出来たのも、困ったときや不安なときに相談に乗ってくださった先生方、毎日温かく見守ってここまで育ててくれた保護者の方々のおかげです。この場をお借りしてお礼を言わせてください。

三年間、私たちのことをここまで支えてくださり本当にありがとうございました。中学校生活で得た経験や学んだことを活かして、卒業生として恥じないよう、立派に歩み続けます。

令和5年3月17日

卒業生代表 落合 航

中学校合唱コンクールが実施されました。

更新:2023年03月17日

3月14日にテアトロジーリオショウワにて4年ぶりに中学校合唱コンクールが開催されました。今年度は学年別での開催となりました。

テアトロジーリオショウワの素晴らしいステージでの演奏はとても貴重な体験となりました。

桐光学園中学高等学校新入生保護者各位

更新:2023年03月15日

4月7日に執り行います桐光学園中学高等学校入学式は、

※当日はライブ配信を行います。詳細につきましては、

TOKOグローバルフェア

更新:2023年03月11日

桐光学園では、初開催となるTOKOグローバルフェアを2月18日と2月25日の2週にわたって、実施しました。

本校には、様々なグローバル教育プログラムがありますが、それに参加する生徒の目的は、英語力向上、海外経験、国際交流、未知への挑戦など、多様性に満ちています。TOKOグローバルフェアは、参加者が自分に最適なグローバルプログラムを見つけることを目標に、生徒と教員が協力して、コンサルティングをする企画です。

この企画が発足したのは、2022年7月末〜9月末で実施したAUS•NZターム留学から帰国した中学3年生〜高校2年生の「留学を通して実際に体感した異文化交流の良さを、後輩に伝えたい」という想いに端を発しています。それは「レポートを書いて読んでもらいたい」「スピーチやプレゼンテーションで経験を直接伝えたい」「海外研修や留学をしたいと考えている後輩の相談役になりたい」「私たちが受けてきた全3回の事前事後ワークショップを今度は私たちの手で運営したい」と、実に様々な声となりました。当初はそれを数名が集まって共有していましたが、いつのまにか10名を超える生徒が集まり、グローバルプログラムに対する想いや経験を実際にカタチにしようと動き出しました。そして、本校国際部の教員と連携を図り、この活動をTOKO GLOBAL PROJECTと名付け、留学相談を行うだけでなく、国際交流活動や次年度以降のプログラムの構築にも積極的に参加するようになりました。

今後、TOKOグローバルフェアは、桐光学園年間行事の一つとして同時期に行っていく予定です。

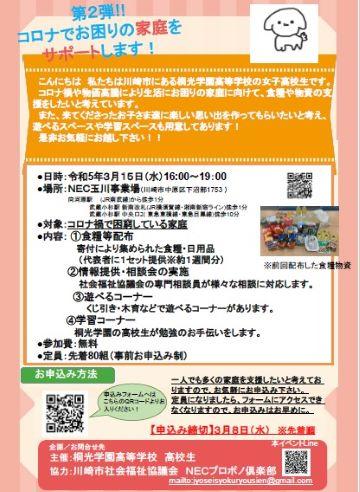

コロナでお困りの家庭をサポートします!

更新:2023年03月09日

桐光学園では、本年度の文化祭費の一部を川崎市社会福祉協議会と日本赤十字社神奈に寄付いたしました。

川崎市社会福祉協議会では、本校3年生女子生徒による「コロナでお困りの家庭をサポートします!」というボランティア活動に充当するとのことです。

この「コロナでお困りの家庭をサポートします!」という活動は、今回が2回目、前回はNHKやTBSなど様々な報道に取り上げられたこともあり、ご存じの方も多いと思います。

「遊べるコーナー」や「学習コーナー」なども設けられ、その活動はますます充実したものになっています。

「コロナでお困りの家庭をサポートします!」

日時;3月15日(水)16:00~19:00

場所;NEC玉川事業場

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます

『神奈川県高等学校文化連盟「連盟賞」』を受賞しました。

更新:2023年03月03日

文藝部3年生師玉 真礼音(しだま まれね)さんは、昨年度、第36回全国高等学校文芸コンクールにて、文芸評論部門「優秀賞」を受賞、これは全国で2名のみしか受賞に該当しませんでした。

この受賞を筆頭に、師玉さんは高校3年間(中学校を含めると6年間)、文藝部の活動に真摯に取り組みました。それを総合的に評価され、『神奈川県高等学校文化連盟「連盟賞」』を受賞するに至りました。

明日、3月4日卒業式を迎える師玉さんは大学でも文学研究に取り組んでいくとのことです。

本学園としてもこれを高く評し、小塚理事長よりお祝いをいたしました。